Manuel Valls est arrivé en Nouvelle-Calédonie ce 19 août. Le ministre des « Outre-mer » doit y rencontrer les acteurs politiques locaux afin de tenter de sauver l’« accord de Bougival » signé en juillet dernier, mais depuis rejeté par le FLNKS, principal mouvement indépendantiste kanak. Défendant avec ardeur ce texte, Valls affirme qu’« il n’y a pas d’alternative crédible » et qu’il ira « expliquer, préciser, compléter, convaincre autant que nécessaire », sans vouloir « passer en force ». Selon lui, le rejet de Bougival ferait s’effondrer « tout l’édifice politique, économique et social » du territoire.

Un accord sous tension

Fruit de dix jours de négociations au château de Bougival, ce texte signé le 12 juillet par certains partis loyalistes et indépendantistes modifie profondément le statut de la Kanaky. Il propose la création d’un « État de Nouvelle-Calédonie » inscrit dans la Constitution française et l’instauration d’une double nationalité « française et calédonienne ».

Mais en réalité, loin d’ouvrir une perspective d’indépendance, l’accord verrouille l’avenir du territoire dans le giron français. Bruno Retailleau n’a pas manqué de le rappeler : « La Nouvelle-Calédonie restera française. »

Le cœur du texte réside dans la question du corps électoral : alors que le gel issu des accords de Nouméa (1998) réservait le droit de vote aux résidents présents avant 1998, Bougival ouvre désormais les scrutins provinciaux à toute personne née sur le territoire ou y résidant depuis au moins 15 ans. Une mesure qui fait mécaniquement baisser le poids électoral des Kanak (de 40 % à 35 %) et renforce celui des colons français (les « Caldoches »). En d’autres termes, le texte mine les acquis de Nouméa et de Matignon en consolidant la colonisation démographique.

Les représentants du FLNKS à Bougival ont d’abord signé ce qui leur était présenté comme un « projet d’accord » [devant être validé ensuite par les instances en Kanaky]: ses délégués n’avaient de facto aucun mandat pour engager le mouvement, et Christian Tein, président du Front, n’avait même pas été convié aux négociations. Réuni en congrès extraordinaire le 9 août, le FLNKS a décidé de « rejeter formellement » le projet d’accord, incompatible avec les fondements de sa lutte. Ses dirigeants réaffirment que toute discussion doit porter sur « les modalités d’accession à la pleine souveraineté » et proposent de parvenir à un nouvel accord le 24 septembre 2025, date symbolique de la prise de possession coloniale de l’archipel en 1853.

Kanaky : une colonie de peuplement

Derrière les discours républicains, la réalité est celle d’un colonialisme de peuplement qui perdure depuis plus d’un siècle et demi. Dès 1853, la France a fait de la Kanaky un verrou stratégique dans le Pacifique, un bagne colonial et une terre offerte à des colons. Les Kanak, dépossédés de leurs terres, n’ont jamais cessé de résister : révolte d’Ataï en 1878, luttes des années 1970-1980 marquées par l’assassinat d’Éloi Machoro et le massacre d’Ouvéa en 1988, soulèvements récents face au projet de dégel du corps électoral en 2024, répression sanglante et état d’urgence décrété par Macron.

Aujourd’hui encore, la Kanaky est maintenue dans une dépendance économique et sociale : exploitation coloniale du nickel – ressource stratégique représentant jusqu’à 30 % des réserves mondiales –, domination des cadres métropolitains dans la fonction publique, discriminations systématiques, répression policière et judiciaire, déportation de prisonniers politiques kanak vers la métropole. La France conserve la mainmise sur ce territoire du fait de son poids géopolitique, de son immense zone maritime et de son importance dans la stratégie militaire indo-pacifique.

L’accord de Bougival ne fait qu’accentuer cette logique : il sacralise la présence coloniale, ouvre le vote aux colons et place les ressources minières au service de la « souveraineté » de la France et de ses alliés, au détriment du peuple autochtone.

Notre position

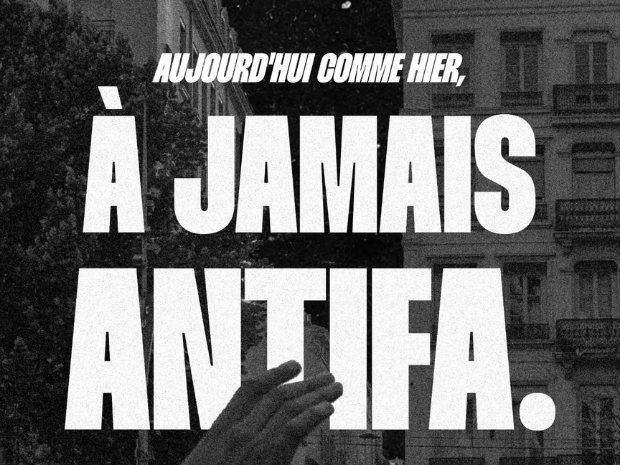

À l’URC, nous dénonçons avec force cette mascarade coloniale. Qu’un ministre français vienne « réexpliquer » aux Kanak ce qu’ils doivent accepter, après près de deux siècles de spoliations et de massacres, illustre la violence d’un colonialisme qui persiste.

Nous réaffirmons que la Kanaky n’est pas une « terre française », mais une colonie de peuplement toujours inscrite à l’ONU sur la liste des territoires à décoloniser. Nous apportons notre soutien indéfectible au peuple kanak, à ses luttes et à son droit à l’autodétermination et à l’indépendance.

La libération de la Kanaky est inévitable. Elle se fera non pas par des réformes coloniales maquillées en compromis, mais par la victoire des peuples autochtones sur l’État français colonial. Jusqu’à cette victoire, notre solidarité restera totale et sans conditions.